一次創新,將“互聯網+”同社區養老結合在一起,卻給社區帶來了意想不到的收獲。養老不再是社區的“負擔”,而是成為了杠桿和契機。平臺將轄區的政府、企業、居民凝聚到一起,不僅解決了“三無”老人及居民的需求,同時發展了轄區的企業,更重要的是為轄區工作的開展奠定了基礎,破解了城管困境。 記者劉曉君“三無”老人的“互聯網+”

一次創新,將“互聯網+”同社區養老結合在一起,卻給社區帶來了意想不到的收獲。養老不再是社區的“負擔”,而是成為了杠桿和契機。平臺將轄區的政府、企業、居民凝聚到一起,不僅解決了“三無”老人及居民的需求,同時發展了轄區的企業,更重要的是為轄區工作的開展奠定了基礎,破解了城管困境。 記者劉曉君“三無”老人的“互聯網+”

老齡化現象的逐漸加重,如何能更好的服務社區的“三無”老人,天橋區堤口路街道辦事處在暖心工程的基礎上引入了“互聯網+”的理念,讓贍養服務更方便,辦事效率更高。

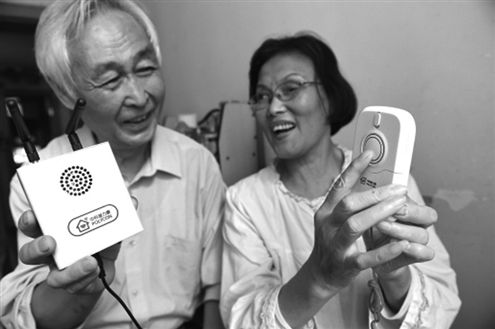

首先要提到的是,不是“互聯網+”卻更能輔助“互聯網+”的一鍵通。一鍵通其實就是一部電話,上面只有一個鍵,在老人有需要的時候,只需要按下這個鍵,就會有專門的工作人員負責接聽,解決他們的需求。一鍵通的使用方便了“三無”老人的生活,而“互聯網+”的引入,讓老人的生活變得更加豐富多彩。

堤口路街道辦事處引入了兩款APP軟件,一款“黨建365”專門發布政府相關活動的通知,另一款“線上堤口”,發布老百姓身邊的事。堤口路街道辦事處副主任房志國說,如果社區舉辦有關老年人的活動,就會把相關信息發布到平臺上。

這兩款軟件并非老年人直接使用,而是每個社區的工作人員,志愿者,以及注冊的企業使用。“我們給每個社區的老年人都配備了志愿者,當平臺上發布信息以后,志愿者就會去老人家里挨家挨戶的通知老人,并負責后續的一切工作。”房志國說,這樣就節省了挨家挨戶通知的時間,并且能把分工具體到個人,提高了效率。

堤口路街道辦每月組織的“金色陽光社區”活動就是很好的證明。這個活動把社區的“三無”老人都聚到一起用餐,每次活動前工作人員會在平臺上發布信息,志愿者看到后會報名,并且在活動當天每人準備一道菜,之后去各自負責的老人家里把老人帶到聚集地。

企業爭著“討好”老人

平臺的引入,給社區內的企業也帶來了“表現”的機會。“我們轄區現階段已經注冊了172家社會組織,這些組織都為我們的“三無”老人提供過服務。”宣傳科副科長滕越為記者舉了多個企業和“三無”老人的“相處”的案例。

在社區中,有很多“三無”老人一輩子都沒有出過遠門,工作人員便把老人旅游需求的信息發到了平臺上。

在發出這個通知后的一個小時內,社區的一個車友會便回復了信息。“我們當時發布的需求是10輛車,但是車友會最后提供了16輛車,并且是1輛11米的加長悍馬,15輛寶馬和奔馳,帶著我們30多名三無老人和志愿者去生態濕地參觀。”滕越告訴記者,在發出轄區需要給老人配備凈水器時,轄區一個專門做凈水器的企業捐贈了共11萬元的凈水器設備,凈水器設備放在暖心工程服務站,老人過來以后就可以喝。

還有食品公司每月都會免費給老人提供點心,蛋糕坊每月給“三無”老人提供蛋糕過集體生日。2015年8月份,轄區中的一家食品企業,一次性向社區55名“三無”老人捐贈了3.8萬元的食用油、大米、面粉。

轄區的企業解決了街道辦的資金以及物質需求,那么街道辦能給平臺上的企業帶來什么?

“我們能給企業帶來的就是提高企業的美譽度。”滕越說。

車友會在為老人提供車輛出去旅游的同時已經在社區居民中留下了好的口碑。街道辦為車友會在每個社區成立了工作站,只要社區有要結婚的居民,從社區里就能訂到廉價的好車。“如果在外面訂車,價格上肯定更貴,但在社區訂車就會有優惠政策,幫企業宣傳的同時,他們也盈利了,同時社區更信得過政府提供的企業資源,增加他們的美譽度。”

不僅如此,在天橋區的“感動天橋,孝老愛心”評選中,車友會被評為十佳人物之一。

對于信得過的企業,街道辦會舉辦活動,為企業推廣產品。通過社區舉辦的百姓廚藝大賽,社區廣場舞,都用企業的名字來冠名。“居民用他們的油炒菜,自己就能體驗到油是否是好油。同時用企業的產品作為獎品,居民自然而然就會了解企業,之后也會選擇這家企業的產品。”滕越說。

堤口路社區創建了山東省第一家社區報,每月為社區26000戶人家,挨家挨戶免費送報紙。而在報紙中會附帶著社區注冊組織單位的宣傳彩頁。

“貓捉老鼠”游戲沒有了

要說互聯網平臺的搭建,給社區帶來的最大好處就是凝聚了人心。

社區居民之前對辦事處的看法可能并不是特別好,但是有了“互聯網+社區養老”平臺,把社區的每一方都凝聚在一個平臺上后,居民看到辦事處是真的為民辦事,提高了政府的威信,為社區工作的開展打下了基礎,同時也破解城管困境。

“社區工作的開展,都是以養老為杠桿和契機,帶動全辦所有的事情。”堤口路街道處于兩區交界處,在濟南老城區街道中面積最大,城市管理工作任務繁重。

“現在,城管和小商販是一家親,由以前的貓捉耗子變成了現在的到點就收,守法經營。”滕越說,暖心理念的普及,讓市民能更好的理解了我們的工作。

堤口路街道辦制定了“四定一承諾”的城管治理模式,即定人,定地點,定時間,定規章制度,簽訂承諾書。

四定,不僅方便了周邊居民衣食住行購買,解決了外來人口就業問題,更讓社區的環境有了更好的改善。

定人,即商販,必須辦衛生許可證,還要通過體檢等一系列的準入條件,才可以在轄區經營。定地點,即在規定的位置經營,“都是挨著學校,開放式社區等的便民場所。”定時間,即在居民有需求的時間經營。定制度,即到點必須走,并且每天一個片區都會選出小組長,督導衛生打掃。組長是輪值,是商販的一份子,衛生打掃不好或者到點還沒走,組長就要接受處罰。

簽承諾書,即組長監督不到位,第一次發現是警告。第二次開罰單,并且不能出攤,回家思考。第三次是清理門戶。“剛開始是開過罰單,主要是攤販不了解,還以為我們兩天打漁三天曬網,但現在已經成為常規。”滕越說,如果沒有暖心工程,并且沒有考慮周邊居民的需求的話就不會是現在的情況了。

(來源:山東商報)