新硬件浪潮不僅帶來了單品的突破,還牽動著行業的整體變化,醫療就是個明顯的例子。市面上層出不窮的智能電子秤、血壓儀等和健康、醫療有那么一星半點關系的產品搞得大飛哥眼花繚亂,不過觸及不到“敏感神經”的硬件多半和現實的醫療相差甚遠,醫療器械的智能化還沒真正開始。

大飛哥最近和一家移動醫療健康產品團隊的創始人聊了一發,他們的產品“掌上心電”是一款移動智能心律監測儀,相比體重和血壓,針對心臟相關的監測更垂直。

僅以中國心臟病住出院患者計算(1000萬/年),移動心臟節律監測服務是個超百億的市場,而以房顫患者(1000萬)自我監測需求統計,個人和家庭心電需求量可達1000萬,規模達百億。這是“掌上心電”的創始人王長津總結的一小部分數據。他之前是一名傳統醫療器械的相關從業者,從收集的數據和發達國家的醫療制度中判定家庭和社區醫療的價值在中國仍待挖掘,實現有可操作性。

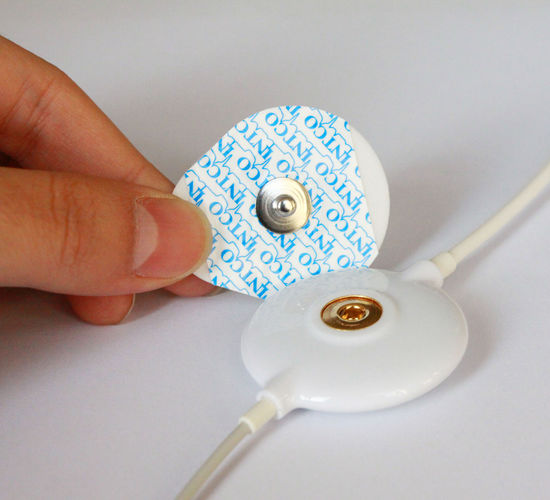

簡單來說,“掌上心電”是一款為心臟病患者及高危人群的自我監測 、即時健康服務的可穿戴產品。通過USB或耳機口連接iPhone、Android設備,并將電極片貼放在左下腹和靠近右肩的鎖骨下,手機應用就能在相應的時間繪制你的心電圖,同時給出結論或建議。

大飛哥在家測試了下,因為沒有醫院的比對結果,不能對比兩組數據。但是體驗的過程和在體檢時大致相仿,相比專業測量,“掌上心電”的結果出來的較快,而且能有看得懂的結論。可能我不太會養成天天用它測量的習慣,但是對使用智能手機的父母來說它想必能幫上不少。

除了基礎款的“掌上心電”,王長津還向我展示了可以貼在身上的藍牙版產品,雖然目前還沒量產開售,但是外觀和大小都已定型。

和患者使用的場景不同,“掌上心電”還想嘗試讓醫生利用它拉近和患者之間的關系。“掌上心電”可以保存每次測量心電圖的數據,這些詳細的波動圖可以作為就醫的參考提供給醫生。醫患和患者兩個圈子是“掌上心電”想要在后期拓展的內容。

目前“掌上心電”想借助垂直的用戶需求先將產品的量做大,希望改善目前患者與醫療制度之間的現狀。近期“掌上心電”即將上線,對心律監測有需求的用戶可以關注下。