大家好,我是益體康的趙俊淋。我們算是移動醫療和互聯網醫療的老兵,在這個行業大致摸索了九年,同時在基層醫療領域探索了三年,所以今天主要跟大家分享和探討一下廣袤的中國基層醫療的現狀與我們的思考。可能我們看問題的方法和做傳統遠程醫療的思路是不一樣的,我們更希望從點到面,能夠幫助到整體基層醫療的參與者,無論是醫生、患者還是管理者。

首先我問大家一個問題,胃疼=胃病嗎?我相信很多學過醫學知識的同學都知道,在醫院里邊通過一系列檢測手段可以準確的判定胃疼是因為胃病還是其他的原因。其中有一項檢查是心電圖,因為心臟也可能會導致胃疼,特別是非典型性的,很多心臟問題表現出來的是前胸疼,但牙疼、胃疼這樣的比例大概占到百分之二三十,這個問題的答案讓我們很多基層醫生非常頭疼。

所以每年都有不少基層醫生為此惹上官司,賠的傾家蕩產。而且一旦他惹到這樣的官司后,基本上就沒有患者會找他看病了,所以說如果你了解基層的話,無論是個體診所還是小型門診或者是村醫,他們最關心的點是在利益之上,那就是風險。

在過去的兩三年里,我們所覆蓋的城市門診、城鎮診所、社區服務中心、衛生院還有村衛生室已超過6000家。在基層他們有一句諺語非常清晰的描述了其中痛楚,就是“十年砍柴一日燒,千斤散盡人未還”。 通常每一個診所或小型的醫療機構從開始開展到有他自己的固有群體再到盈利至少需要為此付出至少兩年到三年時間。而不止一次,我們所到訪的診所正在經歷醫鬧,門口橫著去世的患者,作為醫者他們除了會面臨巨額的賠償之外,還會面臨以后不可能在同一個區域繼續經營下去的問題。為此,我們分析他們的醫鬧病歷,除了藥物過敏,更多的是心梗猝死,并且很多都是非典型心梗,那他們為什么不用技術手段去識別呢?

第一是缺少技術手段,第二是缺乏專業技能。其實這非常簡單,就是用一臺心電圖機和加上專業培訓的讀圖技能就能非常清晰的把風險降到最低,但是他們不具備這樣的能力,所以這正好是我們一個標準化的切入點。

隨著經營的自然沉淀,很多基層的醫療機構患者量其實是很大的,并且已經有了自己的固有人群,我們平臺上所覆蓋的很多基層診所或者衛生院都是在那個地方已經開展了十年甚至十五年以上的。他已經把周圍所有的患者流量都引到他的診所去了,甚至部分診所就開在當地大醫院的對面,同樣從一大早開始接診到中午都沒有辦法休息。

很多診所或者社區醫院的門診量基本上每天都是過百的,如果我們去訪問他的話,你會發現要到中午才能跟小診所或者小醫院的院長搭上話。也就是說基層是市場自然淘汰下有分層的一種商業狀態,并不是像大家想象的那樣都沒有任何患者,有的基層醫院其實是人滿為患的。

我們發現對于大部分基層患者來說,他是非常信任這個醫生的人品和醫術的,但是在一定程度上,無論是基層的患者還是醫生都遠離了醫療的核心資源。患者當然希望在家門口獲取更好的專家服務,所以說很多診所到了一定規模之后,會不惜成本的請大醫院的專家來診所坐鎮,來滿足患者群對專家的訴求。

造成這樣現象的一個背后的原因就是中國醫療資源分布不均,而這個分布不均除了醫療設備的不均之外,更多的是服務能力的不均。我們曾經有一些診所和醫院在西藏那曲地區,那曲地區是平均海拔4500米的高原,因為當地有對口的援藏單位,所以他的設備其實讓我們很驚訝,非常的先進,但是整個醫院都沒有幾名醫生,其實這就是醫療能力的分布不均。

同樣的情況也出現在了廣大的基層,很多診所并不是買不起各種檢查設備,更多的是出現疑難雜癥的時候自己也摸不準。對于一些特定的檢查比如說像剛才提到的心電,很多基層醫生會拿著病人的心電報告在專業群或者論壇請人幫他答疑解惑,這其實是一個訴求,也就是說他規避風險,同時希望得到標準化的知識輸出。

過去幾年,市面上出現了非常多的公司做遠程的區域心電網絡,確實區域心電網絡解決了非常大的訴求,特別是解決了上下級醫院之間的信息共享和專家能力覆蓋的問題,但是也有它的弊端,這是在一個體系下醫院與醫院之間的行為,而全國的基層是這樣的嗎?其實下面分享的案例可以看到,全國的基層更多是更小單位的個體組成的。

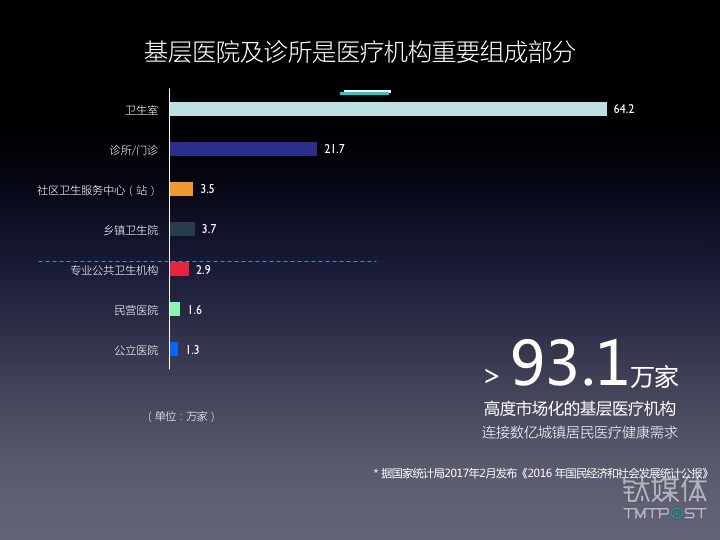

這張圖是根據國家統計局今年2月份發布的一個國民經濟和社會發展統計公報,其中可以非常清楚的看到,數量排名第一的是衛生室,一共有64.2萬家,排名第二的是診所和小門診,有21.7萬家,也就是說它們包括社區服務中心和鄉鎮衛生院加起來是93.1萬家,高度市場化的基層醫療機構連接了數億城鎮居民的醫療健康需求。

隨著農村城鎮化步伐加快,相當數量的村衛生室性質上已經跟城鎮診所完全一樣。在這個基層醫療市場上占據第一數量的是高度市場化的基層診所,其次才是城鎮衛生院和社區服務中心,因此剛才提到區域化心電網絡,只能覆蓋公立醫院公共衛生機構的那一小部分,卻沒有辦法覆蓋這個廣袤的數量龐大的診所和門診。

那么問題來了,如何用如此有限的專家資源覆蓋如此廣袤繁多的診所呢?要知道這些診所是沒有任何一家或者幾家醫院能夠通過區域化心電網絡給負擔起來的,并且如果大家從商業模式上研究,你會發現診所的兩極分化也很嚴重。用統一標準進行覆蓋的話,除非數量非常龐大,否則任何一家中心醫院都沒有動力來處理這么繁雜的數量。

這個難題在相關行業其實也有一個非常明顯的啟示,如果沒有滴滴打車軟件就沒有辦法協調如此眾多的打車用戶和司機之間的需求,類似于我們無法協調基層診所的讀圖需求和專家的讀圖時間一樣。但是他利用互聯網工具,用搶單的方式快速對接了供需兩方面的匹配,提高了司機接單的效率也提高了整體運行效率,從而降低了每一個請求所賦予的時間成本,而這個案例其實可以完整的借鑒到基層和專家的互動上。

當時我們的思考就是,或許可以通過互聯網讓大醫院的專家為小診所提供服務,用這種互聯網技術,將專家的空閑時間急速的跟診所的請求匹配,最后我們設計了專家的搶單模式,類似于滴滴打車司機搶單一樣,將每個請求都控制在幾秒鐘之內得到響應,實現對很多廣袤診所的覆蓋。

基層市場是一個去中心化的實踐,有別于區域心電網絡有中心的覆蓋,那么我們的實踐就是以互聯網的方式重構了基層心電網絡,同時連接了千萬家的診所和大醫院的小專家,使得每一次的基層請求能夠在半分鐘之內得到回應,同時在一分鐘到兩分鐘之內,結果就可以傳遞到基層去,極大的幫助了基層。這是我們給基層賦能的第一步。

我也給大家介紹一下我們的軟硬件產品,因為我們有多年的硬件、軟件設計和研發經驗,所以可以完全按照診所或小機構的場景去設置,去創造了一款適合他們使用的網絡化的靜動態一體的心電圖機。這個設備我們會放到診所,相當于是我給診所的一個連接工具,同時他測量了這個設備之后,我們會給他的手機端和web端去做一個實際上的連接。在我們的平臺上有非常多的診所每天都在使用這樣的設備,同時我們會給他提供一個專家的讀圖服務。

剛才我曾經提到心電圖是給基層讀圖能力的第一道賦能。其實我們只是用心電圖的需求作為一個突破口,因為這個是他們的痛點,更重要的是我們搭建了以眾包為基礎的專家服務與運營體系。在我們的團隊里邊,有客服運營的團隊,有技術支持的團隊,有醫學客服的團隊。而我們的很多專家都來自于阜外、北醫三院,301等大型三甲醫院的在職醫生,本質上是通過一個標準化的管道把這些醫生的服務能力分發給了基層,這是我們現在目前做的事情背后的核心。

使用場景其實是發生在小的醫療機構和大的專家之間,病人到小的醫療機構去看病,由醫療機構的醫生對專家發起請求,然后專家的請求反饋給了基層的醫生,最后基層的醫生給病人臨床建議,這其實是符合國家遠程會診要求的一個非常標準的模式。未來我們在這個模式上運行的遠遠不止心電這一項。

如果用區域心電網絡與區域遠程會診網絡的對比。大家都知道,如果我要搭建一個遠程會診網絡或者像醫院里面的會診平臺的話,耗費是非常龐大的,而且建設周期都非常長。而我們選擇心電作為突破口的另外一個原因就是,這是唯一一種遠程化起來非常容易標準化,而且可以快速搭建的項目。這個項目簡單到我只需要把設備遠程的快遞給他,通過遠程培訓或者遠程協助,他就可以完整的使用下來,而且整個流程走下來,幾乎只需要五分鐘。也就是說,我用極低的一個標準化成本連接了非常多的診所,初次投入成本是不高的。

在過去兩年里,我們平臺上一共覆蓋了6000多的基層醫療機構,同時我們總共的測量人數超過17萬人,累計的會診人數超過12萬人,檢出高危的人群超過一萬人。值得一提的是,因為都是在病人群體里面檢出,所以說相對來說這個檢出率是很高的,我們協助轉診了超過一千名的患者,一般情況都轉到他們當地的醫院。同時我們挽救了超過200條的人命,如果沒有我們的服務,200條人命就流逝了,同時有200個醫生家庭為此擔上醫鬧,為此傾家蕩產。

剛才給大家介紹的所有內容其實就是我們用一個標準化的服務非常快速的連接了很多小型化的醫療機構。但是從連接開始,我們其實是希望從1做到無窮大。

所謂從1做到無窮大是什么意思呢?我們希望用遠程心電服務連接基層醫療機構,接著推動更多增值服務落地。比如,動態心電圖也是非常成熟且需要的醫療服務,是能幫助到患者的一個大家都認可的測量方法。而且相對來說,雙方的收益都會更大。同時我們還會在上邊疊加各種生化,比如說現在已經疊加了動態血壓、動態血脂等一系列的檢測項目。

我們的第二個階段其實是做一個平臺,目前這個平臺上已經包含了剛才提到的動態血壓、動態血脂檢測,甚至更多的比如說像血球儀等等都是在我們的平臺上能夠給診所賦能的更多能力。我們希望能通過這樣的方法覆蓋患者的最后一公里,以線進行多元化的增值服務,在滿足診所剛需的同時相互之間建立信任,同時引入更多的增值服務,打造龐大的基層醫療能力的分發平臺。

我們的平臺現在已經包含了部分的生化檢驗項目,再往后我們其實是更希望分發專家,分發更多的資源和能力。剛才已經提到了,其實很多患者很信任基層醫生,因為他們已經是很多年的交情,但是他信任的是這個醫生的人品,或者說他一部分普通病的診療能力,但是對于很多疑難雜癥,他其實還是希望在家門口就能看到專家的。而對于診所來說,他是有這樣的固有群體,但是又沒有辦法解決這個固有群體的疑難雜癥。

在這個情況下,發展遠程門診業務就顯得順其自然。通過基層醫生,把專家服務能力分發給他自己的患者,而且這個患者群體是固有的,并不只是在現有群體上做增量。我滿足了基層醫生的訴求,滿足了患者的訴求,同時也滿足了三甲醫院部分中青年醫生的訴求,所以說我們下一步,可能是以大醫院小醫生做百姓看得起的遠程專家門診,這也是我們未來希望做到的一個方向。大家如果熟悉醫療法規的話應該知道,遠程會診是發生在醫療機構之間的一個會診行為,正好我們這個模式避免了把專家直接分發給C端的病人,這樣是完全是符合國家規定的。

經過這幾年的努力,我們的客戶最北端位于吉爾吉斯斯坦,最南端甚至有馬來西亞的華人診所,因為我們的服務完全是沒有地域限制的。最后我也說一下益體康的愿景,其實我們希望能用創新的醫療服務真正造福更多的百姓,也希望更多的設備廠商與資源相關方與我們合作,一起共同促進基層醫療的發展。