隨著美國前總統奧巴馬在國會作國情咨文報告時提出精準醫療一詞,迅速使其成為世界各國關注的熱點。2016年美國在精準醫療計劃上投資2.15億美元,從逾百萬美國志愿者那里收集數據、找尋科學證據,將精準醫療從概念推進到臨床應用。

法國政府也宣布投資6.7億歐元啟動基因組和個體化醫療項目,將其命名為:法國基因組醫療2025(France Genomic Medicine 2025)。該項目以提高國家醫療診斷和疾病預防能力為整體目標,預計在全國范圍內建立12個基因測序平臺,2個國家數據中心。

在世界范圍內,還有英國10萬人基因組計劃、韓國萬人基因組計劃、澳大利亞零兒童癌癥計劃等精準醫療計劃已獲得重大推進。數據顯示,目前,精準醫療全球市場規模已突破600億美元,其中精準診斷領域約為100億美元,精準治療領域500億美元左右。今后5年,全球精準醫療市場規模,還將以每年15%的速率增長,國內增速將超過20%。

2016年,中國精準醫療快速發展,3月5日,國家發改委公布“十三五”規劃綱要,其中涉及100個項目,而“加速推動基因組學等生物技術大規模應用”位列其中,預示著“基因組學”被列入國家戰略。

早在2015年3月,科技部召開國家首次精準醫學戰略專家會議,提出了中國精準醫療計劃,并計劃在2030年前投入600億元。一年之后,科技部 “精準醫學研究”重點專項2016年項目指南正式公布,實施周期為2016年~2020年。這一指南的發布被醫療界內解讀為,行業期待已久的精準醫療國家戰略部署終于揭曉。

在資本市場上,2015年以來精準醫療行業內的公司一直是風險投資機構眼中的“香餑餑”,越來越多的天使和VC投資爭相加入大健康投資行列。盡管在經歷“資本寒冬”,但基因產業上的創業公司融資力度依然不減。據資料顯示,2016年中國精準醫療的市場規模已達400億人民幣。

中國在精準醫療上已經處于國際第一梯隊,并且具有趕超美國的能力,已經涌現出華大基因、中源協和、樂土精準醫療、達安基因、博奧生物、碳云智能、安諾優達、諾禾致源、藥明康德、貝瑞和康等一大批大型生命科技全方位布局的精準醫療企業。

精準醫療(Precision Medicine)是以個體化醫療為基礎、隨著基因組測序技術快速進步以及生物信息與大數據科學的交叉應用而發展起來的新型醫學概念與醫療模式。

其本質是通過基因組、蛋白質組等組學技術和醫學前沿技術,對于大樣本人群與特定疾病類型進行生物標記物的分析與鑒定、驗證與應用,從而精確尋找到疾病的原因和治療的靶點,并對一種疾病不同狀態和過程進行精確分類,最終實現對于疾病和特定患者進行個性化精準治療的目的,提高疾病診治與預防的效益。

與個體化醫療相比,精準醫療更重視“病”的深度特征和“藥”的高度精準性;是在對人、病、藥深度認識基礎上,形成的高水平醫療技術。

首先,從醫療方式來看,精準醫療是基于對居民患者數據信息的收集,從而做出治療方案。其次,從醫療范圍來看,精準醫療不僅僅利用數據信息進行疾病治療,更是可以做到疾病預防甚至預測。從醫療目標來看,精準醫療現階段目標均聚焦于癌癥治療。再從醫療機制來看,精準醫療強調對個體疾病分子層面的分析判斷。最后從醫療模式來看,精準醫療改變了以往簡單式的醫患互動關系,強調針對病患全面全程的觀察診斷,并提出差異性,個性化的醫療方案。

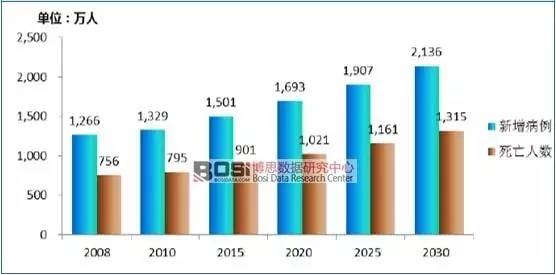

博思數據發布《2017-2022年中國精準醫療市場現狀分析及投資前景研究報告》,隨著工業化時代的到來,現代人的生活節奏加快,汽車尾氣排放加劇、環境的污染以及生活方式的改變,導致癌癥的發病率持續上升。根據國際癌癥研究中心(IARC)報告:全球2008年癌癥新發病例為1,266萬,死亡病例為756萬,占所有死亡人數的13%。未來幾十年內,癌癥發病人數仍將快速增長,預計2030年全球將有2,136萬癌癥新發病例,死亡病例將達1,315萬,癌癥治療的市場需求將持續快速增長,具體如下:

2008-2030年全球腫瘤發病及死亡人數

資料來源:國際癌癥研究中心

癌癥不僅嚴重威脅人類健康,同時也是促使醫療費用快速上漲的重要因素。以美國為例,據美國國立衛生研究所(National Institutes of Health)評估,2010年美國與癌癥有關的總花費為2,638億美元。根據美國國立癌癥研究所(NCI)公布的數據,2010年美國癌癥治療的直接花費為1,245.7億美元,預計到2020年,這一數字將至少增加到1,577.7億美元。

據美國醫學研究機構測算,美國醫療系統每年因不必要的治療和沒有效果的治療,造成的浪費高達7500億美元,相當于醫療總開支的30%。而在我國,無效醫療耗費則更為嚴峻。

根據精準醫療計劃,我國將研發一批國產新型防治藥物和醫療器械,形成一批我國定制、國際認可的疾病診療指南、臨床路徑和干預措施,顯著提升重大疾病防治水平,針對腫瘤、心腦血管疾病、糖尿病、罕見病分別制定8-10種精準治療方案,并在全國推廣。

科技巨頭搶灘精準醫療

與傳統醫療手段不同,在精準醫療環境下,首先人們會被告知未來可能患有某些疾病,需要更好地進行預防;其次,一旦患有了某種疾病,其診斷將會非常容易;診斷后的用藥,將針對個體對藥物的敏感性而制定,每個病人都將得到最合適的藥,并在最佳劑量和最小副作用,以及最精準用藥時間的前提下用藥;對疾病的護理和預后的效果也將得到準確的評估和指導。

對人們來說,將基因應用到治療中好像還很遙遠,但有一個領域可以讓我們近距離感受到基因測序。

對于孕婦來說,唐氏篩查是孕期的必要檢查,當唐氏篩查數據顯示異常時,需要做羊水穿刺進行確診。羊水穿刺不僅屬于有創傷的微型手術,而且有0.5%-1%的流產率和感染率。在基因組學迅速發展的今天,人們現在有了新的選擇,無創DNA產前檢測。

無創DNA產前檢測技術是利用新一代DNA測序技術對母體外周血漿中的游離DNA片段(包括胎兒游離DNA)進行測序,檢測時只需抽取10毫升靜脈血,進行基因測序后得到胎兒的遺傳信息。根據統計,無創技術篩查的準確率高達99.5%。這意味著,做了無創產前基因檢測后,孩子出生患有唐氏綜合征的幾率降低到了十萬分之一。

在癌癥治療領域,基因醫療技術同樣有著廣闊的應用前景。隨著基因檢測、基因編輯等技術已進入成熟期,并開始逐漸應用于疾病篩查、癌癥治療、慢性病治療等領域。預計到2030年,相關市場規模有望突破萬億元大關。

布局基因大數據

精準醫療早已成為全球范圍內的火爆話題。而有消息稱,今年年內我國將正式啟動國家基因庫二期工程建設,預計5年內基因數據總量超過美歐日三大基因庫總和。同時,我國將加速建立從基因檢測到個體化精準免疫的基因技術體系和基礎設施。此外,我國將出臺相關政策,對經確定為創新醫療器械的基因檢測產品等,按照創新醫療器械審批程序優先審查,加快創新醫療服務項目進入醫療體系,促進新技術進入臨床使用。

在其中,眾多科技公司的進入讓精準醫療更加火爆。科技公司通過人工智能AI、大數據和云計算等科技手段來優化精準醫療的數據處理流程、提高數據化程度,正在引發越來越多的關注。

2 0 1 3 年 谷 歌 推 出 了 一 項 名 為 “ G o o g l e Genomics”的云端服務,旨在幫助大學實驗室和醫院將患者或科研對象的生物基因儲存到云端上,服務的目標是“探討遺傳變異交互”,意味著科研專家能夠訪問數百萬的生物基因,并能輕松簡單地進行對比分析。

谷歌還先后投資了Foundation medicine 和 DNAnexus 兩家公司,Foundation medicine是一家提供癌癥全基因組測序及分析的公司,谷歌與DNAnexus 則計劃一起打造一個巨大的開放式 DNA 數據庫,并將共同接管美國聯邦政府的國家生物技術信息中心的數據。這些數據將合并進入DNANexus的DNA信息歷史文檔,并儲存于谷歌的云計算服務器,這是谷歌的云計算服務器中最大的第三方數據資料,免費向醫學研究者提供接入服務。

另一家國際巨頭IBM也早已開始了其在精準醫療領域的布局。多年前,IBM Watson初出茅廬時以機器學習及自然語言識別能力打敗人類選手而名聲大噪,隨后IBM宣布進入了以認知計算為主的又一次轉型,如今,IBM Watson已經在醫療健康、商業、教育、市場、供應鏈、金融服務等領域展開了應用。

其中又以醫療健康領域的進展最為引人注目。2016年1月IBM和美敦力合作推出了一款糖尿病監測APP;3月,IBM將Watson人工智能帶入蘋果手表睡眠健康應用;5月,IBM聯手蘋果為博士倫開發白內障手術APP;7月,IBM宣布已成立IBM Watson Health醫學影像協作計劃;8月,IBM宣布已經完成了對胃癌輔助治療的訓練,并正式推出使用;12月,IBM“沃森聯合會診中心”在浙江省中醫院落地。

而Watson的第一步商業化運作是通過和紀念斯隆?凱特琳癌癥中心進行合作,共同訓練IBM Watson腫瘤解決方案。在此期間,該系統的登入時間共計1.5萬小時,一支由醫生和研究人員組成的團隊一起上傳了數千份病人的病歷,近500份醫學期刊和教科書,1500萬頁的醫學文獻,把Watson訓練成了一位的“腫瘤醫學專家”。隨后該系統被Watson Health部署到了許多頂尖的醫療機構,如克利夫蘭診所和MD安德森癌癥中心,提供基于證據的醫療決策系統。

Intel也宣布了開展基因組信息整合計劃,該計劃致力于在未來五年內整合現有私人、公眾以及云平臺上的基因組數據以加速生命科學領域研究。

而在2006年就推向市場的亞馬遜云服務上可以免費訪問兩個世界上最大的癌癥基因組數據集,即癌癥基因組地圖集(TCGA)和國際腫瘤基因組協作組 (ICGC)。

百度打造云上大腦

在2016年年底國務院印發的《“十三五”國家戰略性新興產業發展規劃》中,生物醫藥行業成為重點鼓勵發展的行業。規劃提出,到2020年,生物產業規模達到8萬億~10萬億元。在醫藥領域,以基因技術快速發展為契機,推動醫療向精準醫療和個性化醫療發展。明確指出要開發新型抗體和疫苗、基因治療、細胞治療等生物制品和制劑,發展腫瘤免疫治療技術。

在政策和市場利好下,科技企業和互聯網企業們也不甘寂寞,百度云為華大基因部署了BGI BRCA Online平臺,為乳腺癌、卵巢癌的科研與應用提供基因測序數據分析服務。

2016年10月,百度醫療大腦在北京發布,“百度醫療大腦”是通過海量醫療數據、專業文獻的采集與分析進行人工智能化的產品設計。百度醫療大腦模擬醫生問診流程,與用戶多輪交流,依據用戶的癥狀,提出可能出現的問題,反復驗證,給出最終建議。在過程中可以收集、匯總、分類、整理病人的癥狀描述,提醒醫生更多的可能性,輔助基層醫生完成問診。

在2016年11月的烏鎮互聯網大會上,百度公司董事長兼CEO李彥宏進一步解釋了人工智能對醫療的變革。他指出,人工智能和大數據在醫療上的發展分為四個層次:醫療O2O智能分診,人工智能參與的智能問診,基因分析和精準醫療,基于大數據的新藥研發。他認為,從分診到新藥研發,人工智能健康大數據奇點已經臨近。

就拿人們最先感受到的無創產前基因檢測來說,這個作為基因產業最先商業化的技術已經被政府認可。2016年10月27日,衛計委發布了國衛辦婦幼發[2016]45號文件——《國家衛生計生委辦公廳關于規范有序開展孕婦外周血胎兒游離DNA產前篩查與診斷工作的通知》),指出此前產前篩查與診斷專業試點機構的有關規定同時廢止,放松了對開展產前篩查和診斷的機構要求,取消108家臨床試點單位,所有具有產前檢測資質的醫院原則上都可以開展無創DNA產前篩查與診斷;取消7家醫學檢驗所的臨床試點,具有產前檢測資質的所有醫學檢驗所原則上都可以開展無創DNA產前篩查與診斷。

精準醫療離我們越來越近,這得益于人工智能、云計算、大數據技術的逐步成熟。精準醫療要想實現精準一定是建立在數據之上的,而對于很多疾病,尤其是罕見病來說,找到基因上微小的變化就很可能找到了解決問題的鑰匙,但這同樣也意味著巨大的計算量。在沒有深度學習之前,這幾乎是不可想象的,隨著深度學習的出現,機器人能夠不斷地通過已有數據進行訓練,從中得出規則,并完成一些罕見病的早發現、早診斷。這也給了科技企業和互聯網企業們殺入醫療這個“藍海”的機會。

在阿法狗戰勝李世石后,人類對人工智能的恐懼開始進一步被放大。在精準醫療領域也不乏有人擔心人工智能會取代醫生,但要知道在任何一個國家醫療資源都是稀缺資源,對于政府來說如何提高醫生的平均診療水平,尤其是基層醫生的診療水平更為重要。人工智能作為增強智能,如果成為醫生診療系統里的輔助工具,會大大提高普通醫生的診斷水平和診斷效率,降低誤診率。這也正是精準醫療的最大意義所在。