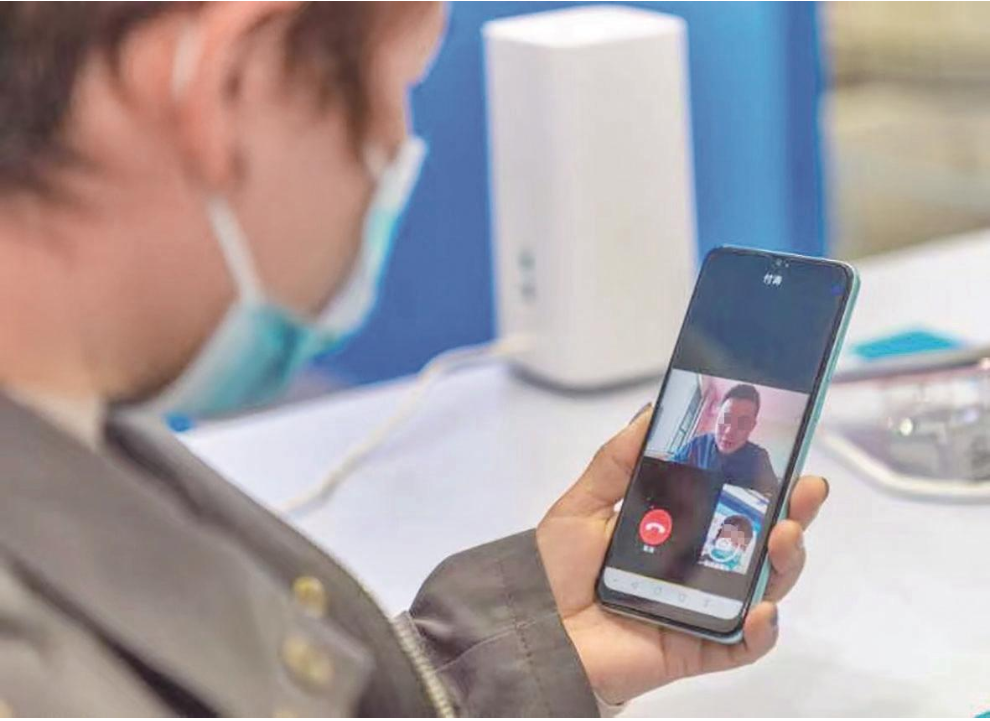

??武漢市中心醫院內分泌科專家,在辦公室進行線上視頻問診

??武漢市中心醫院內分泌科專家,在辦公室進行線上視頻問診

武漢市中心醫院開設的湖北省首家互聯網醫院

患者跟醫生視頻交流病情

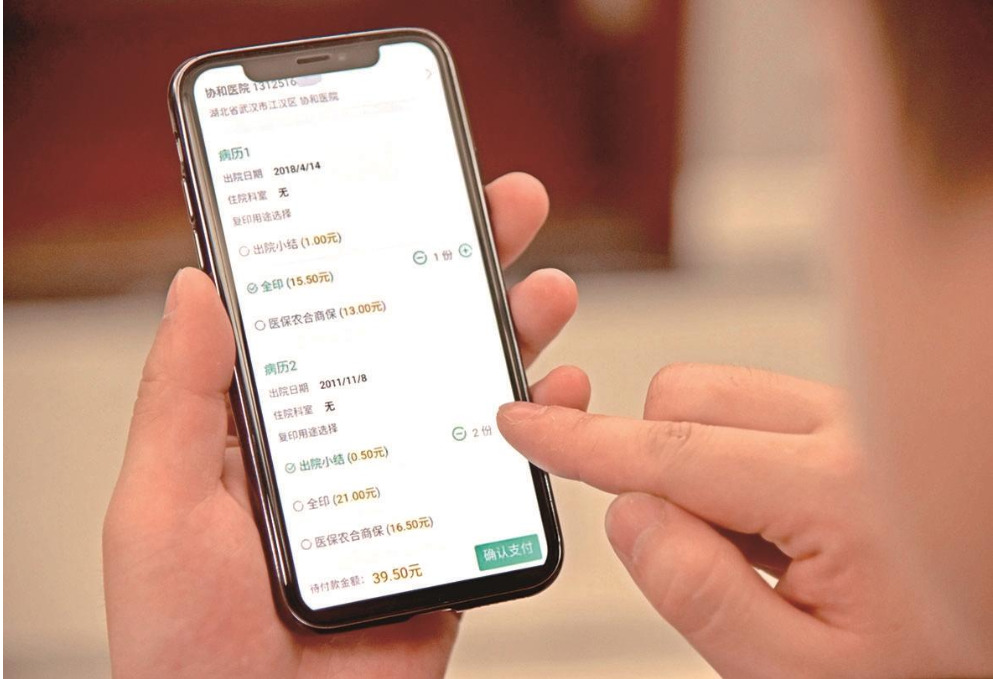

出院患者在手機下單病歷郵寄服務

患者在互聯網醫院上描述病癥

楚天都市報極目新聞記者 鄭晶晶 晏雯 劉迅 李曼英 通訊員 李蓓 常宇 協萱

近兩年來,武漢市不少公立醫院被選為互聯網醫院建設單位。極目新聞記者近日多方采訪了解到,網絡改變了傳統的面對面醫療方式,武漢地區互聯網醫院不斷拓展服務范圍,打通線上線下、將虛擬與現實相融合,不斷促進門診全流程信息化再造,掌上服務貫穿醫療全程,悄然改變老百姓的就醫模式和就醫習慣。

據國家衛健委統計,截至2021年6月,我國互聯網醫院超1600家,初步形成了線上線下一體化醫療服務模式。

在漢治療后回吉林 男孩在線復診開藥

王先生是吉林人,在武漢打工。兒子童童(化名)從小患有鼻炎,吉林的冬天較冷,童童鼻炎發作總會伴隨呼吸道感染。王先生帶兒子去吉林多家醫院治療,多年來一直沒有好轉。今年5月,王先生帶童童到華中科技大學同濟醫學院附屬同濟醫院兒科就診,治療2個月,病情明顯好轉。

該院建有自己的互聯網醫院,每到需要復診的時候,他可以通過圖文咨詢或掛視頻就診號的方式,找該醫院進行線上復診,告知醫生童童的最新情況。童童使用的藥物,也可通過醫生線上開出并郵寄到家。“互聯網醫院很便捷,讓我省心了很多。”王先生說。

“互聯網醫院服務有別于傳統醫院就醫,可跨越時間和地域限制,保障了醫療健康服務的便捷性、時效性和可及性。”武漢市中心醫院副院長楊國良介紹。

互聯網醫院就診 并非人人都適合

連日來,記者走訪了江城多家醫療機構,采訪了20多名患者,半數人表示不少醫院圖文問診一般設定24小時內答復,患者想多問幾句,醫生又要忙別的事了,患者可能又要等幾小時,“有時遇到需要緊急咨詢的事,會等得心急火燎。”患者劉先生說。

一名不愿意透露姓名的醫生表示,互聯網醫院建成后,他和同事們大多是利用休息時間或工作間隙來完成的。所以不少醫院對問診答復時間設定在24小時內,也有的是48小時內回復。因此線上并不適合急癥患者,急診最好還是盡快去醫院。

根據互聯網診療管理辦法,醫師開展互聯網診療活動,應具有3年以上獨立臨床工作經驗;不得對首診患者開展互聯網診療活動。醫師在線開展常見病、慢性病復診時,應掌握患者病歷資料,確定患者在實體醫療機構明確診斷后,可針對相同診斷進行復診,當患者病情有變時,應立即終止互聯網診療活動,引導患者到實體醫療機構就診。

5G時代更智能 互聯網醫療有尖板眼

5G時代,江城的互聯網醫院有哪些尖板眼?武大云醫“智慧腹透”版塊負責人、武漢大學人民醫院腎內Ⅰ科副主任梁偉教授昨日介紹,目前該科開展了“智慧腹透”,指尖輕觸、全程監控,讓尿毒癥腹透患者更安心。

目前,該院“智慧腹透”有兩種方式:一種是通過與互聯網醫院連接的自動腹膜透析機,患者晚上10時上床睡覺,睡前將透析導管與床旁的自動腹膜透析機相連,次日早上7時起床結束透析,就能直接去上班;一種是半自動,居家每隔4小時通過輔助腹透儀透析,后者自動連接武大云醫APP,上傳每次相關數據后,醫護可實時監控和預警分析。

還有互聯網醫院開展了“智能導診”服務。漢口的黃先生是一家公司中層管理人員,一直血壓高,上周下班回家突然偏頭痛。他決定去家附近的華中科大同濟醫學院附屬協和醫院就診。黃先生在手機上不知道該掛哪個科,通過該院官微“智能導診”,他點擊“頭痛”,選擇后有機器人與其對話,隨后系統提示:建議去呼吸內科排除感冒或去神經內科就診。據悉,該院已建成了全方位的互聯網醫院,從智能導診、預約掛號、在線支付、在線報告查詢、自助開具檢查等,患者在手機上都能一鍵操作。

未來借助人工智能 覆蓋患者全生命周期

互聯網醫院未來發展如何?華中科技大學同濟醫學院附屬協和醫院金銀湖院區副院長郭科表示,隨著云計算、大數據、物聯網、區塊鏈、5G等技術不斷發展,未來可以更加充分發揮“互聯網+醫療”在惠民、賦能、治理上的作用。一是互聯網應用提高醫療機構服務、管理效率和質量;二是互聯網醫療正在增加醫療資源供給,包括醫生能力提升;三是用互聯網醫療突破分級診療的難點;四是用疾病管理和復診系統應對慢病挑戰;五是點評機制推動優質醫療服務產生;六是網絡信息傳播促進全面健康;七是互聯網大數據推動治理現代化。

武漢市中心醫院副院長楊國良表示,互聯網醫院要想發展好,不僅是搭建平臺,還要有一系列的政策保障:要積極探索解決醫保線上支付的問題、完善互聯網醫院服務項目定價、推進區域內個人電子健康檔案共享等。未來,互聯網醫院還可借助大數據、人工智能和物聯網等實現線上線下的深度融合;借助可穿戴設備,將慢性病管理和全周期健康服務延伸到家庭;此外,還可探索簽約醫生服務模式,將分級診療、家庭醫生簽約服務和大醫院專家團隊簽約服務結合起來,通過醫保、商保等形式,滿足老百姓不同層次和個性化的健康需求。